また終わりへ、また始まりへ。

私たちは、生まれ、育ち、命をつなぎ、やがて死へ向かいます。その流れは動植物においても同じであり、死して土に還る命が、また新たな命を育みます。

ほかにも「繰り返し」は、私たちのまわりに満ちています。昼と夜の循環、四季の移ろい、地球の自転や天体の運行…。

彼岸と此岸

2013年からの制作活動を通して繰り返し狼を描いてきた中で、自然と狼信仰に興味を持ち、神道、仏教、自然崇拝、日本各地の習俗へと関心が広がっていきました。

私自身は札幌の住宅地で育ち、自然や信仰とは距離のある暮らしをしていますが、古代の人々が自然や動物に抱いた畏れや信仰の感覚は、果たして現代を生きる我々にも、どこかで引き継がれているのだろうか──

あるいはそうでなくても、私たちは今も知らず知らずのうちに、自らの信仰を紡ぎ続けているのかもしれません。

《此岸と彼岸》では、日本に古くから伝わる信仰や文化の中でも、「死生観」に焦点を当てています。

「死後どこへ行くか」という問いを追求することは、「私たちはどこから来たのか」を思い出す行為につながるように思うのです。

ここでは、私自身が日本人の死生観について振り返って制作した作品たちを、個展「化身」を再体験するかたちでご覧いただけます。

2025年の個展「化身」では「生の世界」と「死の世界」、それぞれの世界で構��成しました。

大作「青山」は山岳信仰や修験を参考に、山上他界での死の擬似体験に着想を得た場面を描いています。

春分、または秋分の時。南にも傾かず、北にも傾かず、零の地点から昇る太陽。

たくさんの狼たちは、山頂で太陽の光に洗われて、これまでの人生で背負ってきたあらゆる観念を脱ぎ捨てる。そして、生まれ変わってまた麓へと──。

古来から日本で息づいてきた山岳信仰。

そこでは、「祖霊は山に還る」と信仰されてきました。

また、いくつかの山は神が降り立つ場所としても信じられています。

狼たちがどのように生きてきたのか、そして新たにどのような生き方をしていくのか。

山に降り立つ神とともに、祖霊たちも見守っているかも知れません。

死の擬似体験という、神秘的でもありながら、危険を伴う繊細な場面を守るのは阿吽の狼。口を開けた「阿」は世界の始まり。口を閉じた”「吽」は世界の終わり。この阿吽の狼で世界を閉じ、外界から、青山を守護しています。

世界の終わりの位置に立つ吽像は、円熟した域にいて、阿像が発した強い力を穏やかに受け止めます。

しかし、世界は「閉じて終わり」ではありません。

阿吽の背後に浮かぶのは満月と新月。

これらの天体のように、世界もまた、どこかで繰り返していくのです。

魂になったとき

死んで魂になった時、人はどんな姿をしているのでしょうか。太古の日本での蛇崇拝においては、蛇は祖先神ともされていたとも言われます。おそらく、そのほかの動物や植物も祖先神となっていたでしょう。そこから世代を重ねて、現代の私たちが自身の祖先を思い出すときはあるのでしょうか。

人は亡くなったあと、

山へ行くのか、海へ還るのか、あの世に向かうのか―。

日本の死生観において、死者の魂が還るとされる場は山に限りません。海の彼方、天上、仏教に示されるような浄土だという場合もありますし、神話においては、黄泉の国のような他界も死に関する世界ともされています。あるいは、本当にぼんやりと「あの世」という何らかの他界だと捉えられていることも多いと思います。

死を迎えるその時まで、そこがどんな場所なのかを知ることはできません。どこにあるのかも知ることができません。

「あの世の入り口」を描いた作品を展示するとき、私はそこにも、阿吽の守護が必要だと考えました。「青山」のように外界から守るためではなく、道を間違えた者が迷い込まないように。あるいはあの世の者が出てこないように。

日蝕と月食を背に、二匹の狼は、門に近づく者を見据えます。

浄土とその先

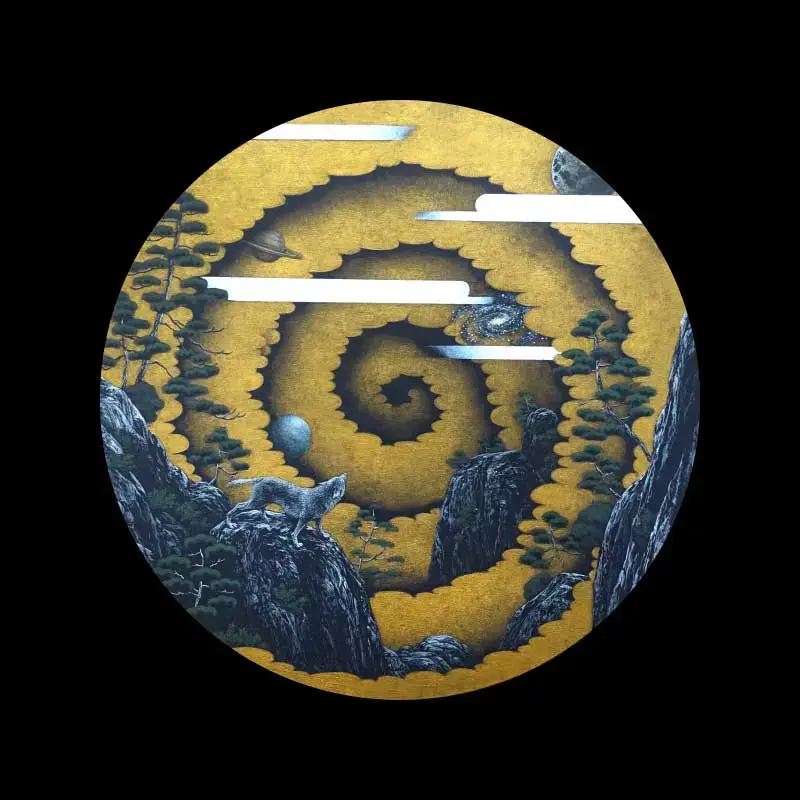

仏教も強く根付いている日本においては、浄土もまた、死後に向かう可能性のある場所の一つかと思います。一切の煩悩や穢れがなく、仏や菩薩が住むとされる世界。それがあるのは高い山の頂きか、空中に浮かぶ島か。

この作品ではその浄土を、金色の雲に包まれ、松も豊かに茂り、岩場の間に霊水をたたえる土地として描きました。奥からは、光の柔らかな太陽が昇る──。そこで過ごすことはどんな体験でしょう。

そして果たして、その先の世界もあるのでしょうか。

けれどその繰り返しは、決して「同じところを回る円」ではありません。親と子はそれぞれ違う人間であり、今年の春と去年の春もまた違う。少しずつ変化を重ねながら巡る動きは、螺�旋や渦巻きに似ています。

天には銀河が渦巻き、足元には渦潮が。私たちはそのあいだで、生と死を紡いでいます。

一つの方向へ極まった渦は、火の輪をくぐって反対へと向きを変える──まるで永遠を象徴する記号のように。

変わりながら、繰り返しながら。

また始まり�へ。また終わりへ。